如果一个人具有双峰或多峰偏好,则他从最为偏好的方案偏离时,其偏好程度或效用会下降,但之后会再上升。

布莱克证明了如果假设各个选民的偏好都是单峰偏好,那么最终投票的结果就可以避免阿罗悖论,社会成员个人的偏好之和可以得出确定的唯一的社会总体偏好,而这种社会总体偏好恰好是个人偏好处于所有选民偏好峰的中点上的选民,高于他偏好的选民数量和低于他偏好的选民数量正好相等,这也就是著名的中间投票人模式(median voter models)

。布莱克由于对这个问题的开创性研究而被戈登·塔洛克(Gordon Tullock)称为公共选择学派的奠基人。

邓肯·布莱克认为,通过对个人的偏好进行适当限制,使其适合于某一种类型,则多数决策结果就满足可传递性假定。布莱克对个人偏好提出的特殊类型就是具有单峰形状。这种单峰形状的个人偏好类型可被说明如下 (表1):

表1 单峰形状的个人偏好

|

第一选择

|

第二选择

|

第三选择

|

|

|

个人1

|

B

|

C

|

|

|

个人2

|

C

|

B

|

A

|

|

个人3

|

B

|

C

|

A

|

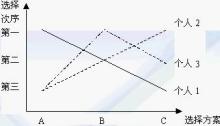

我们可以对A、B、C三种选择目标进行比较:当A与B相比较时,B将胜于A;当B与C比较时,B仍将胜于C;当A与C比较时,C将胜于A。这样,在以上例子中,给定一个特殊的个人偏好结构,多数决策的结果满足可传递性,社会选择的偏好顺序将是BpCpAp(这里p表示“偏好(prefer)”,即前者比后者更可取)。为什么称上表所示的个人偏好类型为单峰型呢?可以用下图加以说明。

(图1)

假定有三个人l、2、3,每人共同面临A、B、C三种选择,A代表政府高水平的预算,B代表中等水平的预算,C代表低水平的预算。每个人的偏好顺序以他对于这三个选择方案的排列顺序表示出来。表4-1代表这三个人的偏好顺序:

表2 个人的偏好顺序

|

第一选择

|

第二选择

|

第三选择

|

|

|

个人1

|

B

|

C

|

|

|

个人2

|

B

|

C

|

A

|

|

个人3

|

C

|

A

|

B

|

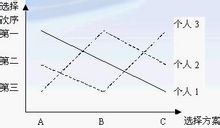

(图2)

图2表示表2上的个人偏好结构,而图1表示表1上的个人偏好结构。图2与图1的区别在于,在图4-2中,三个人的偏好线都是单峰形状的。单峰偏好意味着人们最理想的结果只有一个,对于这个惟一的最理想目标的偏离,无论是正的方向,还是负的方向,都是坏事情,都将使他们的福利水平降低。例如,对于个人1来讲,如果选择方案依照A、B、C的顺序排列,他会认为境况逐渐变坏;对于个人2来讲,如果选择方案依照A、B、C的顺序排列,他会认为境况逐渐变好;对于个人3来讲,只要偏离了B方案,不论是向哪个方向偏离,他都认为境况变坏。而在图4-1中,个人3的偏好线是双峰形的(多峰偏好),该线先是从某一峰顶上往下降,然后又往另一峰顶上升。多峰偏好则意味着人们最理想的结果不止一个。最初,当人们偏离其最偏好的选择目标时,境况会因此变坏,若继续沿着这个方向运动,其境况则会最终变好。